BCP対策 - 事業継続計画 -

BCPとは?発電機との関連は?どんな施設で策定が必要?

解説と発電機のご提案

BCP対策とは

- ・災害などの緊急事態に遭遇しても、重要な業務を継続させる

- ・あるいは早期復旧させ、損害を最小限に抑えるにはどうすべきか

- ・また、そのために平時から何をどう準備すべきかを取り決めた計画のことです。

これまでの防災計画は「従業員の生命や会社の財産を守る」ことが目的でしたが、BCPはそれらを守った上で「企業の信頼や雇用を維持」し、「緊急事態を生き抜く」ことが目的です。

非常事態時においても【重要業務や企業活動を中断させない】

あるいは【目標時間内に機能を回復させる】ことで

・企業評価の低下 ・顧客流出 ・マーケットシェアの低下

などから企業を守る『経営戦略』です。

BCPの導入は、リスクマネジメントの観点から企業評価や企業価値の向上が期待でき、いざと言う時の対応を社内外に共有しておくことで信頼性を高めるブランディング効果もあります。

2011年に発生した東日本大震災では、廃業に追い込まれたり事業縮小を余儀なくされる企業が多い中、BCPを策定しているか否かで事業への影響度合いに大きな違いが出たことが明らかになりました。そして政府や自治体による「企業の生き残り対策」としての推進活動が始まり、中小企業庁・内閣府・厚生労働省などはBCPガイドラインを公開して策定を促しています。

環境に配慮しながらインフラやサービスを効率的に管理・運営し、生活の質を高め継続的な経済発展を目指した新しい都市

「マートシティ/スマートコミュニティ」の業務継続計画の一環としても、防災施設や防災拠点へのエネルギー対策強化が進められています。

BCPの策定

- 停電対策に欠かせない非常用発電機 -

BCPを策定する上で必須なのが、停電対策です。

例えば、地方自治体における業務継続計画で重要とされる6項目の中には以下のようなものが含まれ、非常用発電機による電源の確保は重要な課題であることが分かります。

- ・電気・水・食料等の確保

- ・災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保

- ・重要な行政データのバックアップ

(自治体通信ONLINEより)

停電時でも電力があるということは、実に様々なことが可能になります。真夏や真冬でも健康を害さない室温を保ったり、清潔なリネン提供のために洗濯機を動かす、パソコンなどのデータ損失を防ぎ情報源や連絡手段となりうる携帯の充電を行う。これらは全て、非常時において大変重要な事項であり、BCPを策定する上で考慮すべき事柄と言えます。

ところが、阪神淡路大震災や東日本大震災・熊本地震では、点検やメンテナンスを怠った非常用発電機が正常に起動しなかったり、発火したという事例も報告されており、近年では消防等による点検が厳格化されつつあります。

BCP対策を確実に実行するためには、発電機の日頃の状態にも配慮しなくてはなりません。適切な維持管理を怠ると、緊急時に動作せず、電力供給が止まってしまいます。

GENERAC非常用発電機は、週1回など設定した周期で自動で起動・自己診断運転を開始するセルフチェック機能を搭載。

停電時も安心の全自動運転。停電発生時、約10秒後に自動稼働、復旧後は約1分で停止するよう設定されています。

シーエープラントのフルメンテナンスサービスをご契約いただくと、セルフチェックにより異常が見付かった場合の駆け付け対応や、その他不具合が生じた場合や定期点検まで年間定額で完全サポート。

詳しくはメンテナンス・サポートをご覧ください

あらゆる場所でのBCP対策

- 福祉/医療施設・企業/工場・自治体/商業施設 等 -

スーパー、コンビニ、大型ショッピングモール、介護福祉施設、病院、会社オフィス、工場 …

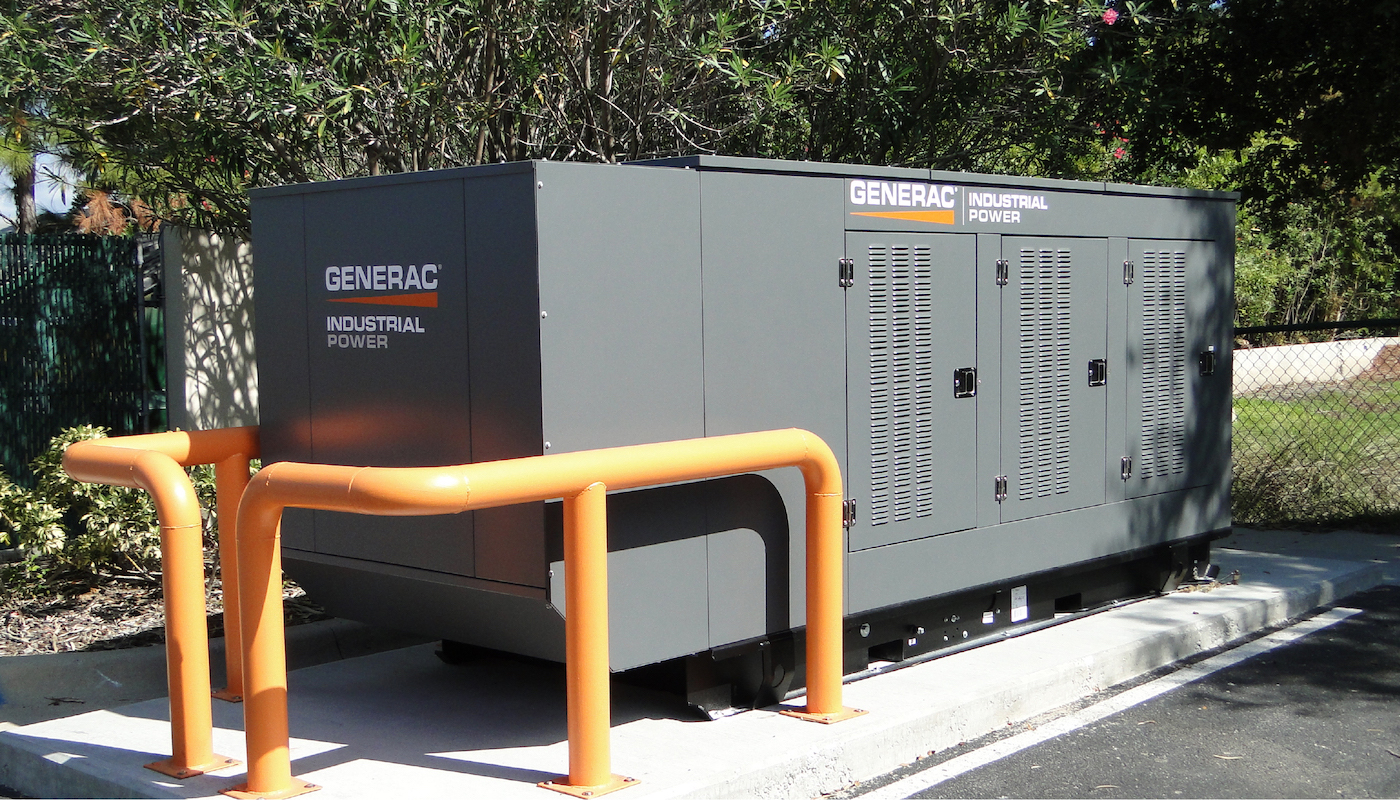

GENERAC非常用発電機は、あらゆる用途に対応できる多彩なラインアップ。最適な発電容量はもちろん、設置状況に応じて燃料はLPガス・都市ガスから、電力は単相・三相から選択することができます。

アメリカでは、NFPA(全米防火協会)の厳しい要件を満たすGENERACの発電機が、非常用バックアップ電源として警察や消防署、緊急コールセンター等でも使われています。全米シェア実績No.1の品質が認められている証です。

- ・オフィスやクリニック、住居などの小規模施設をカバーするなら

【ガーディアンシリーズ】 - ・スーパー・宿泊施設・福祉施設など、業務用機器も使用する中規模施設なら

【プロテクターシリーズ】 - ・工場や産業施設など大容量の電力を必要とする大規模施設のカバーなら

【インダストリアルシリーズ】

がおすすめです。

詳細は製品一覧をご覧ください。